1930年愛知県生まれ。幼少の頃より音楽に親しみヴァイオリン奏者となる。

1930年愛知県生まれ。幼少の頃より音楽に親しみヴァイオリン奏者となる。

1950年代後半、清田健一指揮で名古屋室内楽団を結成しヴィオラを担当、音楽活動に没頭する。

1955年頃、名古屋弦楽四重奏団を結成、ヴィオラを担当する。

1958年、NHKラジオ放送にてテレマンのヴィオラ協奏曲のソリストとして出演。この頃はNHKにてヴァイオリン、ヴィオラ奏者として多数出演。

1964年頃、録音に興味を持ち半ば趣味で録音を始める。

1964年12月、名古屋NHKホールにてバッハ・無伴奏チェロ組曲第3番をヴィオラにて演奏。

1965年1月、同演奏がNHKラジオにて全国放送される。

1966年、名古屋フィルハーモニー交響楽団の設立にあたり、清田健一、松木章伍、本多忠三の3名が発起人となった。

1970年、名古屋フィルハーモニー交響楽団を退団。以後ナゴヤディスクの録音業務に専念するようになる。

1970年頃より残響附加装置「リバック」の開発をスタートする。

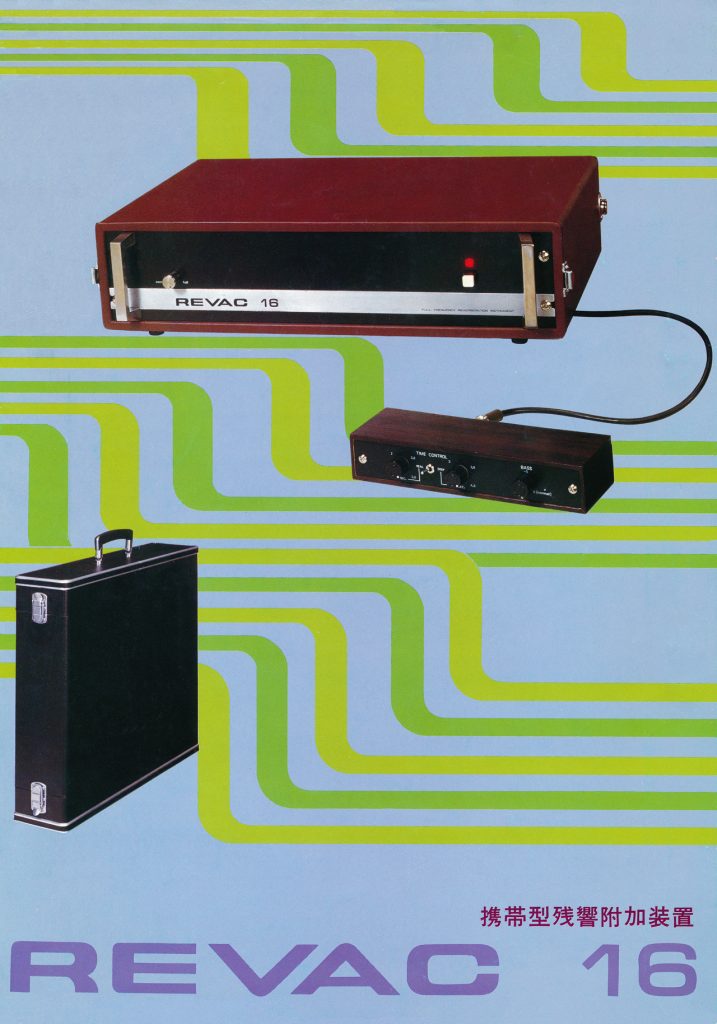

1978年、残響附加装置「リバック16」の販売を開始する。

2010年まで録音、音造りの業務を行う。

2010年、第一線を退く。現・株式会社ナゴヤディスク会長

本多忠三と録音の出会い

本多忠三はもともとヴィオラ奏者でした。20代後半の頃(1957年前後)、元ピアニストの指揮者、清田健一らと「名古屋室内楽団」を結成し音楽活動に没頭しておりました。演奏会は勿論のこと、演奏会の無い日も「ニューボン」などの音楽喫茶で毎日のように演奏しておりました。本多忠三はもともと機械や電気に興味を持っている方でしたがこの頃は音楽に没頭していて機械や電気に関する興味には封印をしたような状態でした。

転機が訪れたのは1964年頃の事です。名古屋市の千種区というところに「沢田鉄工所」という工場がありました。そこの沢田社長が鉄工技術と電気技術に明るい意欲的な方で自社の鉄工技術を転用して「LPレコードのカッティングマシーン」の開発をしておられたのです。

そのカッティングマシーンは1963年頃には基本的な開発は終わっており、レコードのカッティングも可能な状態になっていたのですが沢田社長が困ったのは「音質評価」です。沢田社長は金属加工、アンプ製作などの技能に長けた人でした。ですが「音質評価」という点では自信が持てませんでした。

そこで沢田社長は「音楽家の人でウチのレコードカッティングマシーンの音質を評価してくれる人はいないだろうか」と知り合いの人々に尋ねまわりました。その時に、

「ヴァイオリン奏者の本多さんがいいんじゃないの」

と言う人がいて本多忠三と沢田社長が引き会わされたのです。

「へえ、レコードをカッティングする機械を作った人が名古屋にいるのか」

本多忠三も沢田社長の申し出に興味を持って沢田鉄工所を訪れるようになります。

沢田鉄工所製カッティングマシーンを購入する

沢田鉄工所では本多忠三が録音用マイクの前でヴァイオリン/ヴィオラを演奏してそれをテープレコーダーに録音、そのテープを元にレコード盤にカッティングする、という実験を繰り返しました。そしてカッティングされたレコードの音を試聴しながら本多忠三は演奏家としての意見を述べ、沢田社長はそれを元にカッティングマシーンを改良する、という作業を繰り返したのです。

それは本多忠三にとっても興味深い体験で、これをきっかけとして本多忠三は録音に興味を持つようになりました。この時点で「何故録音した音と自分が聴いている音とは一致しないんだろう?」という録音に関わる根本的な命題も既にこの時点で本多忠三は感じておりました。

こうした作業にいそしんでいるうちにやがて「本多さん、レコード作れるんだって?」と興味を示す人が出てきます。例えば当時、フィギュア・スケートの先生として全国的に有名だった方(後年、伊藤みどりを育てた方です)から「じゃあ本多さん、競技会用のレコード作ってちょうだい」という依頼があり、それが何度も続きました。

また音楽関係の人々からも「レコードを作って欲しい」という依頼が次々と寄せられるようになりました。最初は沢田鉄工所の沢田さんに依頼をしていたのですがやがて沢田さんから、

「本多さん、私が今作ってる新型のカッティングマシーンを分けてあげるから仕事としてやってみたら?」

という提案がありました。

当時、本多忠三は演奏家の仕事を続けておりました。が、正直なところ演奏家というものはそれほど実入りの良い仕事ではありません。当時の本多忠三は既に結婚して子供も生まれておりました。

「まあ空き時間にこの仕事をすればちょっとした副業になるのかな?」

というような気軽さで「じゃあやってみます」と本多忠三は沢田鉄工所製新型カッティングマシーンを購入しました。また他に必要な録音機材としてRCAのリボンマイクやデンオンの700番というテープレコーダー等も買い揃えて結構本格的な録音機材を揃える事になりました。

ナゴヤディスク初期の仕事(1964年頃)

それはピアノの発表会でした。1960年代半ば頃よりピアノ教育熱が盛んになり沢山のピアノ教室が隆盛を誇るようになりました。これらのピアノ教室は年に1回か2回、全生徒さんの演奏発表会を行います。先生にとっても生徒さんたちにとっても一大イベントです。それらのピアノ演奏発表会に機材を運び込み、録音をして生徒さんの記念レコードを製作するという仕事がナゴヤディスク初期の仕事でした。

名古屋フィルハーモニー交響楽団

そんな具合に本多忠三の中で演奏家の仕事と録音の仕事が絡み合っていた頃の1966年7月、本多忠三は清田健一、松木章伍との3人で名古屋フィルハーモニー交響楽団の発起人となります。

当時、自然発生的に集まってきた名古屋の演奏家達の間で「我々で自由な立場のオーケストラを作ろう」という機運が徐々に高まってきており、その中でも一番目立っていた(?)3人が発起人となったのです。

この時期、本多忠三は演奏家活動、録音活動、名古屋フィルハーモニーの活動、と多忙を極めました。そして1967年10月21日、名古屋フィルハーモニーの第1回演奏会が愛知文化講堂にて行われます。この時、本多忠三はヴィオラのトップを務めました。

演奏家としての道を断念する

このような多忙な時期を過ごしていた本多忠三ですが、この頃から一つの考えが頭をもたげるようになります。それは「演奏家としての道を断念する」というものです。そのような考えが頭をもたげるようになったきっかけは1965年のNHKラジオ放送にあります。

この時のNHKラジオの曲目は本多忠三の演奏による「J.S.Bach:無伴奏チェロ組曲 第3番 ハ長調 BWV1009/無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007」でした(元々はチェロ曲であったものをヴィオラで弾いています)。これが全国放送されたのですがこの時、ラジオ放送を聴いた本多忠三は自分の演奏に厳しい評価を下します。

「こんな演奏はダメだ。とても人様にお聴かせするようなものではない」

何故そのように感じたのか。それについては複雑な理由がありますがここではそれには触れません。ですがこの時以来、本多忠三の頭のなかに「自分は演奏家としてこのまま進むべきなのかどうか」という思いが脳裡に去来するようになりました。

結局、本多忠三は1970年の名古屋フィルハーモニー演奏会を最後に、演奏家としての音楽活動から退く事となりました。

レコードカッティングの隆盛

そのような葛藤は葛藤としてありながら、ピアノ教室発表会記念レコードはやがて人々の評判を呼び、この仕事が段々増えてまいりました。当時は一つのピアノ教室で100名にも及ぶ生徒さんを抱える教室も少なからず、やがてナゴヤディスクは手伝いの人を頼んで週末・祝日は録音、平日は朝から晩までレコードのカッティング、という日々を過ごすようになりました。

本格的ステレオLPレコードへの進出(1967年頃)

ナゴヤディスクの最初のステレオLPレコード(プレス)は「ヘンデル協会」様の「メサイア演奏会」(指揮は三石精一先生)でした。これが1967年(または1968年)の事です。本番録音後の翌日、名古屋市の砂田橋というところにある名古屋学院高等学校講堂で反省会が行われた際、弊社から録音機とスピーカーを現地に持ち込んで本番で収録した録音を再生しました。するとそれを聴いた団員の皆様から大きなどよめきが巻き起こり、賞賛のお言葉と共に、その場でLPレコード化が決定した、というエピソードがあります。この「メサイア演奏会」がナゴヤディスクのステレオLP第1号です。

AMPEX購入・録音機材の順次導入(1970年頃より)

この頃、本多忠三は日本製テープレコーダーの動作が不安定な事に悩んでおりました。やはり当時はまだ欧州製、アメリカ製のテープレコーダーの方が性能が良かったのです。本多忠三が目をつけたのはアメリカ製のアンペックス(AMPEX)。当時、世界最高峰の性能を謳われたテープレコーダーです。ただ円安の時代、それは余りに高価でした。

「このアンペックスがあればなあ。絶対いい録音が出来ると思うんだよ」

ある時本多忠三はそう呟いた事がありました。場所はヤマハ名古屋店。音響機器担当のA氏と一緒にAMPEXのカタログを見ていた時のことです。その場はそう呟いただけで本多忠三はヤマハ名古屋店を後にしました。ところがこのA氏、何を思ったかその直後アメリカにアンペックスを注文してしまったのです。そして数ヶ月後、

「本多さん、アンペックスが来たから見に来てよ。良かったら買ってくんない?」

という連絡がA氏から入ったのです。

本多忠三が絶句したことは言うまでもありません。注文した憶えは無かったのですがA氏は大胆な人柄で「多分本多さんなら買うだろうと思った」と注文してくれたのだそうです。おまけに届いたのはまだカタログにも載っていないAG-440という最新機種の日本輸入第1号機です(A氏が注文したのはAG350という機種でしたがちょうどその頃アメリカで生産中止になっていた模様)。

事ここに至って本多忠三は「買うしか無い」と決心。値段は120万円でした。当時のナゴヤディスクにとっては天文学的な数字でしたがこのテープデッキがその後長年に亘ってナゴヤディスクのアナログ時代の録音を支え続けることになります。AMPEX導入に伴って良質なマイクアンプも必要になり、同じくAMPEX製のMX-10というマイクアンプを導入しました。その後も時間をかけてノイマン、ソニーなどの良質なマイクロフォンも揃えていくこととなりました。

録音につぐ録音の時代

弊社がアンペックスを導入した頃から録音というものの需要が大きく増えました。人々の音楽活動がより盛んになったためです。当時のナゴヤディスクはクラシック録音、合唱録音、吹奏楽録音、ギター・マンドリン録音などおよそステージの上で行われる生演奏の殆どのジャンルの録音をいたしておりました。この時期にナゴヤディスクではAB方式、XY方式、MS方式を始め、考えられる限りの録音方法を試し、現場での経験を録音技術にフィードバックし技術の蓄積に努めました。

響きを求めて(1970年頃から)

その頃、録音に関して大きな問題がありました。それはコンサート会場で聴く音と録音された音とのイメージが違うという問題です。実は本多忠三は演奏家であった時代から自分の奏でるヴァイオリンの音のイメージと録音された音のイメージが違うという問題に早くから気づいてており、常に改善に向けて努力しておりました。

そして試行錯誤の上本多忠三が見つけ出した答えは「響き」でした。「響き」こそが録音の命だったのです。

説明しましょう。私達がコンサートホールで音楽を聴くとき、実際には「直接音」と「間接音」を聴いています。「直接音」というのは奏でられた楽器から直接耳に届けられる音のことです。一方「間接音」というのは楽器から発せられた音が一旦壁や天井にぶつかって、反射して耳に届けられる音の事です。私達がコンサートホールで聴いている音楽はこの「直接音」と「間接音」の集合体です。このバランスが音楽の命なのです。

例えば、無響室と呼ばれる「全然音の響かない部屋」で歌ったり楽器を演奏したりすると出て来る声や楽器の音はなんとも寒々しく、無味乾燥な音になります。そこで無響室を出て適度な響きを持つ部屋に移動して同じように歌ったり楽器を演奏したりしますと途端に気持ちのいい歌声、気持ちのいい楽器の音が聞こえてきます。

なぜ響きのある空間はこんなにも気持ちがいいのでしょうか?ここで本多忠三の書いた文章を引用しましょう。

つまり安心感が得られる場所が望ましい音楽が、響く部屋で美しく聞こえるのは当然です」本多忠三プライベートCD『バッハの中の私』解説書より

そうなのです。人間にとって「音の響きと安心感」というものは根源的なものであり、音楽の美しさと響きとは密接な関係がある、というのが私共の考え方です。

真に優れた録音とは響く部屋の中に自分が存在しているという認識・安心感を感じさせるものでなければなりません。音と対決するのではなく、演奏者と同じ音場の中にいるかのように感じさせるものでなくてはならないのです。

響きと録音

ところがこの「響き」の録音が難しい。理由はいくつもあります。マイクの性能、マイクの指向性、マイクの置き方、ホールの響きの良し悪し・・。本多忠三は様々な方法を試しました。中には相当良い結果を生み出すものもありました。ですがどこのホールでも安定的に「音の響きと安心感」を録音するという事は非常に困難でした。

リバーブレーターの登場

これは世界的な潮流だったようで、この頃から世界のあちこちで「効果的に響きを録音」する試みが始まります。

最初に考え出されたのは「残響室(俗称『エコールーム』)」です。これはまず「よく響く部屋(残響室)」を作ります。その残響室の一方の壁面にスピーカーを設置します。そしてその対向面にマイクを通常2本設置します。

そこでスピーカーから元の音を出します。するとスピーカーから出てきた音は壁面に反射してエコールーム内に響き渡ります。その音をマイクで録音します。そこで録音された響いた音と元音とをミックスして気持ちのいい響きの音に仕上げる、というものです。

ですがこの方法は大掛かりな設備が必要となる上、残響の性質のコントロール、残響時間のコントロールが難しいため必ずしも良い結果が得られるとは限りませんでした。本多忠三も残響室を使用した残響付加の実験をしましたが思うような成果は得られませんでした。

そうした試行錯誤が世界的に行われているうちに現れたのが「リバーブレーター」です。日本語では「残響附加装置」と言います。これは残響室を使うのではなく、鉄板やスプリングを用いて擬似的に残響を創り出す装置です。その嚆矢は1957年に発表されたドイツの「EMT140」。これは残響をシミュレートするのに巨大な鉄板を使用していました。これは今もその性能の素晴らしさが語り伝えられる名器です。

EMTの本格的な普及は1960年代の事ですが、これによりリバーブの潮流は残響室ではなくリバーブレーターという一種の残響シミュレーターを使うことが一般的になりました。

そして1960年代後半に現れたのがオーストリア製の「AKG BX20」。こちらは残響のシミュレートにスプリングを使用していました。この機械も音楽録音シーンで多用されました。

良いリバーブレーターを探していた本多忠三はそれらのリバーブレーターの音を実際に聞きました。素晴らしい、と思う一方で「少しばかり自分の求めている音とは違う」という感想も持ちました。そこで「これはどういう仕組で動いているんだろう」とリバーブレーターの仕組みを研究しました。特に研究したのはスプリング・リバーブレーターです。そして自らスプリング・リバーブレーターの基礎実験を重ねた上で本多忠三は考えました。

「これなら自分もヨーロッパのリバーブレーターに負けないものを作れるのではないか」

REVAC(リバック)の開発(1970年頃から)

このような経緯で本多忠三はナゴヤディスクの仕事を継続する傍ら「リバーブレーター」(残響附加装置)の開発に乗り出しました。本多忠三が目指したのは「生楽器の音を美しく、艶やかに、そしてきらびやかに響かせるリバーブレーター」でした。海外製のリバーブレーターをリスペクトしつつも自分の演奏家としての感性に合うリバーブレーターを作るのが目標だったのです。

もっとも本多忠三がリバーブレーター開発を決心してから満足の行く音質のものが完成するまでには何年もの時間を必要としました。本多忠三の製作したリバーブレーターが満足の行く音質になったのはおおむね1976年頃の事です。

完成したリバーブレーターは特にオーケストラを美しく響かせる事が得意でした。なかでもヴァイオリンを美しく響かせる事においては世界的にも珍しいほどの能力を持っておりました。これには本多忠三がもともとヴァイオリン弾きであったという事が大きく関係しております。

「ヴァイオリンの響きを美しく、艶やかに響かせる」

というのはヴァイオリニストにとって大いなる目標だからです。本多忠三はこのリバーブレーターを “REVAC” と命名し、1976年、アメリカと日本の特許庁に特許の申請をします。

REVACの製品化

1978年2月1日、本多忠三はナゴヤディスクの仕事と並行して「株式会社リバック」を設立。自身の発明したリバーブレーターの製造販売をスタートしました。またこの年の4月にアメリカでのリバックの特許が公開(申請は1976年)され、また日本でも特許公開を受けた事もあって新会社は順調に立ち上がりました。

これがREVAC 16。初めての一般販売リバーブレーターです。放送局の使用に耐える初めての日本製リバーブレーターという事で順調に販売数は伸びました。

これがREVAC 6AB。これは製造法を工夫して価格を抑えたものですが美しい響きを持っていたため放送局用として多数が販売されました。

これはREVAC 16S。製造されたリバックの中での最高峰の音質を誇るものです。これも多数が販売されました。

デジタル・リバーブレーターの台頭

このように前途洋々に見えたリバックでしたが1985年頃からにわかに状況が変わってまいります。オーディオの世界にデジタル技術が急速に台頭してきたのです。そして「デジタルリバーブレーター」というものが現れました。従来のリバーブレーターは鉄板、スプリングなどの物理的な振動体を使用して残響をアナログ的にシミュレートしておりました。ところがデジタルリバーブレーターというものは”DSP”(Digital Signal Processor)という半導体チップを使用し、デジタル演算で残響をシミュレートします。

これが世の中に大きく受け入れられました。Quantec、Lexiconなどのメーカーからデジタル回路の特性を活かした野心的な製品が次々と発表され、ごく短期間のうちに世の中はデジタル・リバーブ1色となりました。当時台頭してきたデジタルレコーディングとの相性も良く、ポップスのレコーディングなどでは絶対的な存在となりました。

私共はクラシック音楽などアコースティックな分野においてリバックの持つ音色に自信とプライドを持っておりました。それはデジタルリバーブレーターの理論ではシミュレート出来ない音だったからです。ですがデジタルリバーブレーターの出現によりそうしたアコースティックな音が顧みられる事は少なくなり、やがてアナログリバーブレーターの時代は終わりを告げます。恐らく1990年代には全世界の全てのアナログリバーブレーターは生産中止となったものと思われます。リバックも例外ではありませんでした。

これは1989年から1992年頃にかけて制作された「モーツァルト協奏曲全曲演奏会シリーズ」CDの第1巻です。演奏会は朝日新聞名古屋本社様の企画で開催されたものです。全20巻というCDになりましたがその間には色々な録音上の試みがなされております。

リバックのデジタル化

リバックは生産を中止しましたがナゴヤディスクは日々の音造り業務にリバックを使用し続けていました。理由はリバック以上にクラシック音楽を美しく響かせるリバーブレーターが他に無かったからです。

そうこうするうちに2000年頃、デジタルリバーブレーターの世界に「サンプリングリバーブレーター」という新しいムーブメントが発生いたします。これは従来のデジタルリバーブレーターとは考え方が大きく異なるもので「実際のホールの残響特性を解析して、その残響特性通りに『畳み込み演算(Real Time Convolution)』という方法でホール残響を再現する」というものです。

この方式はDSP(Digital Signal Processor)に多大な負担が発生するため従来のデジタルリバーブレーターではまるで演算速度が間に合わず、不可能な方式でした。ところが2000年頃からDSP(LSI)の性能が上がってきためにこの方式が可能になったものです。

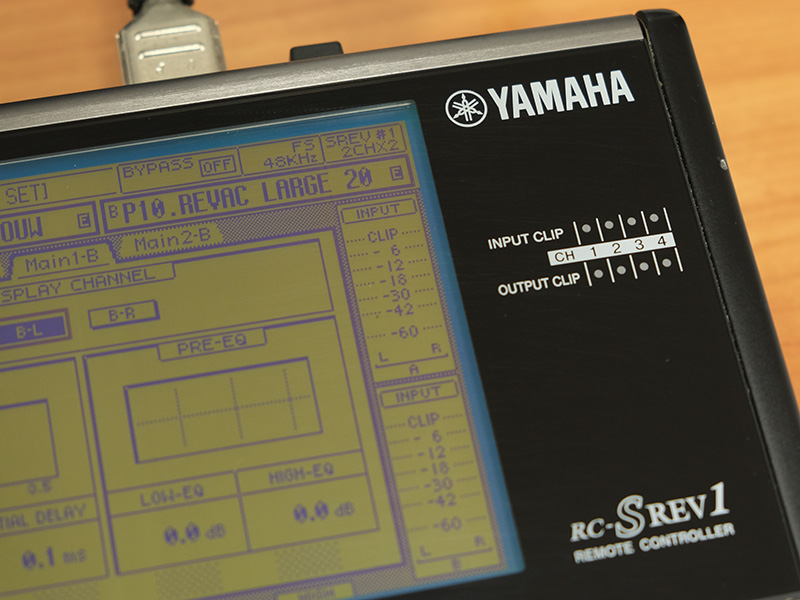

ナゴヤディスクでは発表されたばかりの「サンプリングリバーブレーター」YAMAHA SREV1を購入してテストをいたしました。テスト結果は非常にポジティブなもので「サンプリングリバーブレーター」はこれまでのデジタルリバーブレーターとは一線を画すものであるという事がわかりました。これが2000年頃の事です。

ここで本多忠三は「リバックの残響特性をデジタルデータにする」という事を決心しました。アナログリバーブレーターであるリバックの動作をIR解析(Impulse Response Analysis)して採取してデジタルデータとして永遠に残す、というものです。

いくつかの試行錯誤はありましたがリバックの響きは無事デジタルデータとなりました。そしてその後更にデジタルリバーブの世界も変動していき、現在では「スタンドアローン」の機械の形をしたデジタルリバーブレーターは少なくなりました。その代わりProToolsなどDAW(Digital Audio Workstation)と呼ばれるコンピューター上の音楽編集ソフトに組み込まれた「プラグインフィルター」としてリバーブレーターは動作するようになっております。

もちろんリバックも現在では「リバック・フィルター」として弊社DAWに組み込まれ、毎日ナゴヤディスクの音造りの主力リバーブレーターとして艶やかな音づくりに大活躍しております。

DAWプラグインとして稼動するREVAC 16S(audioEASE altiverbXLに組み込み)

これからの録音

このようにナゴヤディスクは創業以来50有余年、創業者とスタッフとで録音技術を磨いてまいりました。2017年現在、世に送り出したタイトル数は3000タイトル以上を数えることとなりましたが、まだまだ技術を磨いて参ります。

2000年にはビデオ撮影部門を新設いたしました。こちらでは演奏会の撮影を中心に仕事をいたしております。このビデオ分野においても音声に関しては長年培った録音技術をそのまま使って録音しておりますので「音が良くて音楽性の高いビデオ」の制作を特徴といたしております。

ナゴヤディスクは「クラシック音楽などアコースティック音楽の録音・音造り・マスタリング技術を社業の中心に据える日本国内でも珍しい会社」として引き続き邁進していく所存です。みなさまどうぞ今後共よろしくお願い申し上げます。